こんにちは、ENGかぴです。

抵抗は電子回路を構成するための基礎的な部品で多く使用されます。抵抗を使った回路の応用例は多種にわたりますが、抵抗によるブリッジ回路についての応用例の一つである直流地絡検出と考え方についてまとめました。

抵抗を使う上で最低限押さえておきたいポイントについて下記記事にまとめています。

直流地絡検出は抵抗のブリッジ回路の応用例

高校の物理の授業などで抵抗の応用例としてブリッジ回路が出てくると思います。幾度とブリッジ回路の電流を求める問題を見てきました。使用用途が分からずに問題をひたすら解くのでは面白みがありません。そこで抵抗のブリッジ回路の用途について考えてみます。

直流地絡検出とブリッジ回路の関係

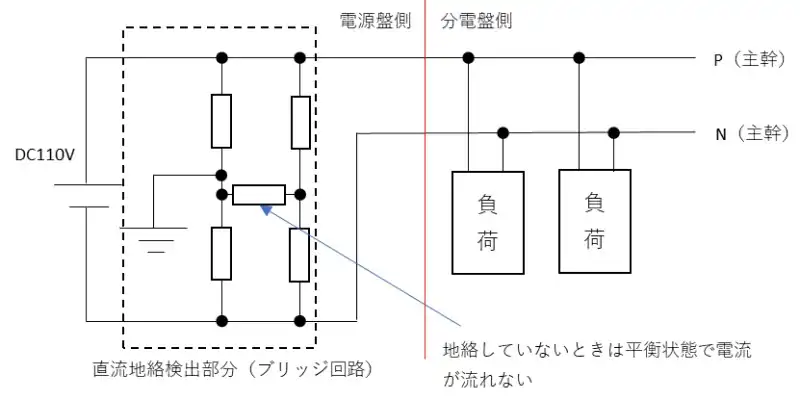

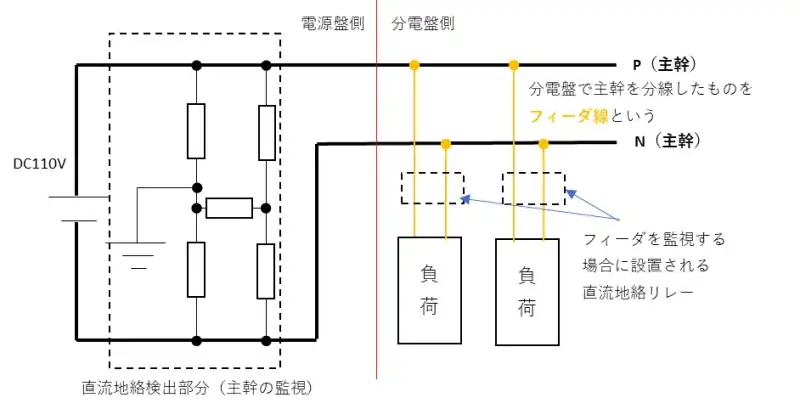

直流地絡継電器(直流地絡リレー)は分電盤側の地絡を通知するために設置されます。地絡の規模が大きくなると漏電電流が大きくなり危険な状態となるため電気設備の主幹側に監視役として設置されます。

地絡の検出については抵抗だけで構成する場合とコンパレータを使用することで地絡を検出したりと様々です。コンパレータを使用する方法にしても抵抗で閾値を調整する必要があるため抵抗は重要な役割を担っています。

ブリッジ回路の抵抗値を調整しておき、ブリッジ回路の一方をアースに接続することで検出したい地絡抵抗分に相当する地絡が発生した時に地絡が検出できます。

PR:スキマ時間で自己啓発!スマホで学べる人気のオンライン資格講座【スタディング】まずは気になる講座を無料で体験しよう!

地絡検出の原理

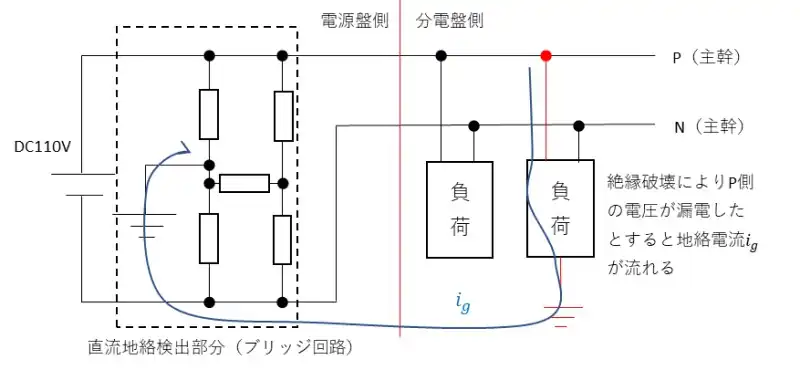

分電盤側の負荷が経年劣化などによって絶縁破壊が起こり漏電したとします。漏電すると漏電電流(地絡電流)が発生し、アース側に電流が流れます。軽微な地絡の場合は電流がかなり少ないため地絡抵抗は大きいといえます。

更に絶縁破壊が進み漏電電流(地絡電流)が増えていくとオームの法則V=RIに従って地絡抵抗は小さくなっていきます。仮に地絡抵抗が0Ωになったとすると電源とグランドが短絡しているのと同じなので非常に危険な状態です。

地絡抵抗を介して電流が流れることになるので等価回路で考えるとブリッジ回路の片側のR1と並列に抵抗が接続されるのと同じになります。

R1の抵抗はRgとR1による並列接続により抵抗値が低くなるためA点の電位が上昇します。

A点とB点の電位差が大きくなることによってR5に電流が流れるようになります。

検出したい地絡抵抗の時に一定の電流が流れるように抵抗の組み合わせ調整しておくことで検出が可能になります。

例えば地絡抵抗が6kΩ相当時に0.1mA流れて検出が可能にするなどです。

検出したい地絡抵抗の時にA点の電位が高くなるように抵抗を調整するため通常ではB点の電位が高くなります。B点からA点への電流が流れないようにダイオードを入れるとA点からB点に向かう電流で検出ができるようになります。シミュレーションではダイオードを入れています。

今回の例はP側の地絡で説明しましたが、N側の場合はP側の逆で考えることができます。抵抗の組み合わせについてはブリッジ回路の考え方による計算式を使って決定すると目安になります。

検出した電流をトランジスタやFETで増幅しリレー接点をONにしたりすることで通知が可能になります。

PR:

わからないを放置せず、あなたにあったスキルを身に着けるコツを教える テックジムPython入門講座の申込

配電設備の地絡監視の構成

地絡は簡単に言うと漏電です。漏電すると電気機器の外部に電気が漏れ出るため感電や火災の原因になってしまいます。

電気設備の多い工場やオフィスにおいては絶縁不良の際に発生する地絡が重大事故につながる可能性が高くなります。そのため電源盤側で全体の地絡の監視を行い、地絡箇所の特定のためフィーダ側にも地絡検出リレーを設置するケースがあります。

PR:エンジニア転職なら100%自社内開発求人に強い【クラウドリンク】

ブリッジ回路の考え方

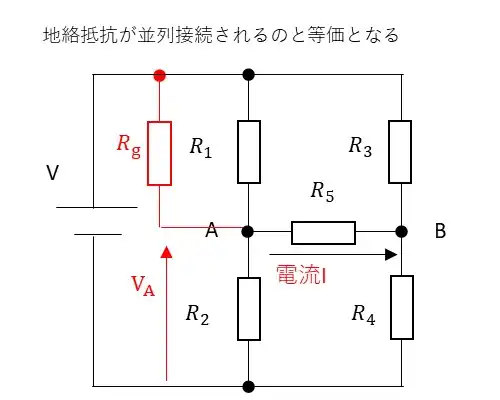

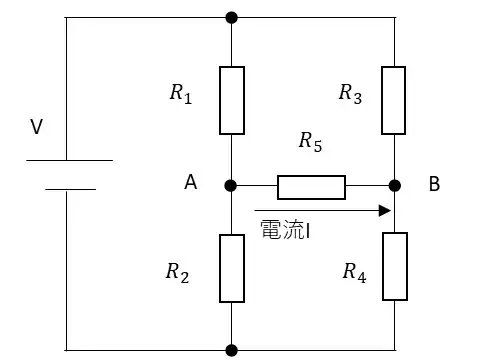

抵抗によるブリッジ回路について説明します。ブリッジ回路のA点とB点の電位差による電流Iについて算出方法を説明します。

テブナンの定理による電流の計算

R5に流れる電流を考えていきます。平衡条件を見てしていないことを前提に算出してきます。計算方法は主に2つの方法があります。

- テブナンの定理

- キルヒホッフの法則

テブナンの定理を使って算出する方法を説明します。

キルヒホッフの法則によっても求めることができますが、かなり複雑になるのでテブナンの定理で考えたほうが簡単です。

手順1:R5がないものとしてA-B間の解放電圧を求める。

A点とB点の電圧は以下の通りです。$$V_A = \frac{R_2}{R_1+R_2}V 、V_B = \frac{R_4}{R_3+R_4}V$$であるためA点とB点の電位差を求めると$$V_{AB}=(\frac{R_2}{R_1+R_2}-\frac{R_4}{R_3+R_4})V・・(1)$$になります。

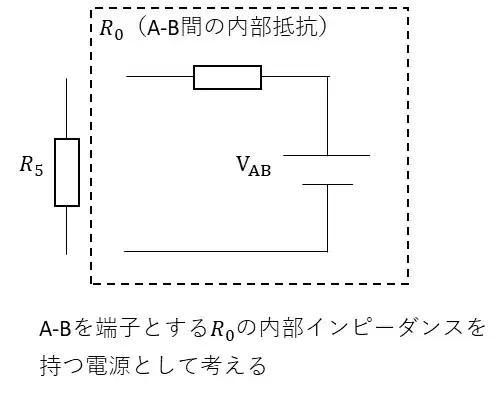

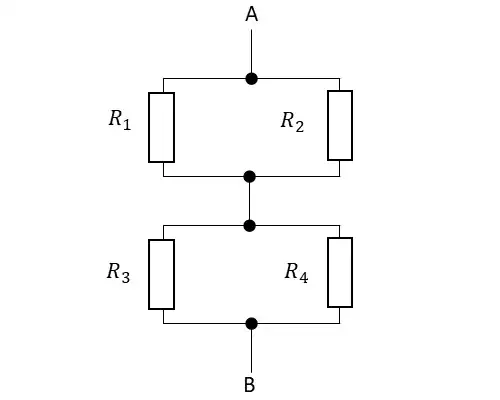

手順2:R5がないものとしてA-B間の内部抵抗R0を求める。

電圧源は短絡して抵抗を求めます。A点から見るとR1とR2が並列に繋がっておりB点から見るとR2とR4が並列に繋がっています。

内部抵抗を求めると以下のようになります。$$R_0 = \frac{R_1R_2}{R_1+R_2}+\frac{R_3R_4}{R_3+R_4}・・(2)$$

手順3:電流Iを求める。

電流Iは手順1の回路にR5を接続することで発生するものとみなせるのでVABをR5とR0の和で割ったものになります。$$I = \frac{V_{AB}}{R_0+R_5}・・(3)$$になります。(3)に(1)(2)を代入すると$$I=\frac{(\frac{R_2}{R_1+R_2}-\frac{R_4}{R_3+R_4})V}{(\frac{R_1R_2}{R_1+R_2}+\frac{R_3R_4}{R_3+R_4})+R_5}$$

$$I=\frac{(R_2R_3-R_1R_4)V}{R_1R_2(R_3+R_4)+R_3R_4(R_1+R_2)+R_5(R_1+R_2)(R_3+R_4)}$$になります。

PR:エンジニア転職なら100%自社内開発求人に強い【クラウドリンク】

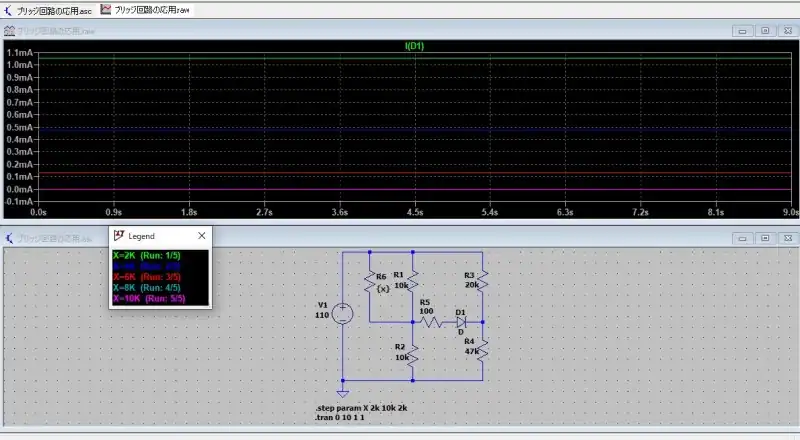

シミュレーションで確認する

抵抗のブリッジ回路による地絡検出についてシミュレーションします。

R6は地絡抵抗を模擬したものです。抵抗値をステップでプロットした時のD1に流れる電流を表示しています。今回は6kΩ相当の地絡抵抗時に0.1mA流れるように抵抗を調整したためシミュレーションにおいても約0.1mVになっています。

地絡抵抗が6kΩよりも低い場合(地絡電流が大きく危険なほうに近づいている)場合は4kΩ、2kΩの結果のようにR5に流れる電流は増加します。したがって、地絡抵抗が6kΩよりも低い場合であっても地絡が検出ができることになります。

関連リンク

抵抗を使う上で最低限押さえておきたいポイントについて下記記事にまとめています。

PR:わからないを放置せず、あなたにあった最低限のスキルを身に着けるコツを教える テックジム 「書けるが先で、理解が後」を体験しよう!

最後まで、読んでいただきありがとうございました。