こんにちは、ENGかぴです。

オペアンプを使用したフィルタはアクティブフィルタと呼ばれその中でも2次のローパスフィルタはカットオフ周波数の調整が簡単でよく使用されます。2次のローパスフィルタの特徴やオペアンプを使用しないパッシブフィルタとの特性の違いを説明しています。

パッシブフィルタを多段接続したときの効果と2次のアクティブフィルタの効果につい比較を行いメリットとデメリットをまとめています。

下記リンクではオペアンプで押さえておきたい基本特性と基本回路や私が経験してきたオペアンプの応用回路に関するリンクをまとめています。

本記事においてローパスフィルタをLPFと表記します。

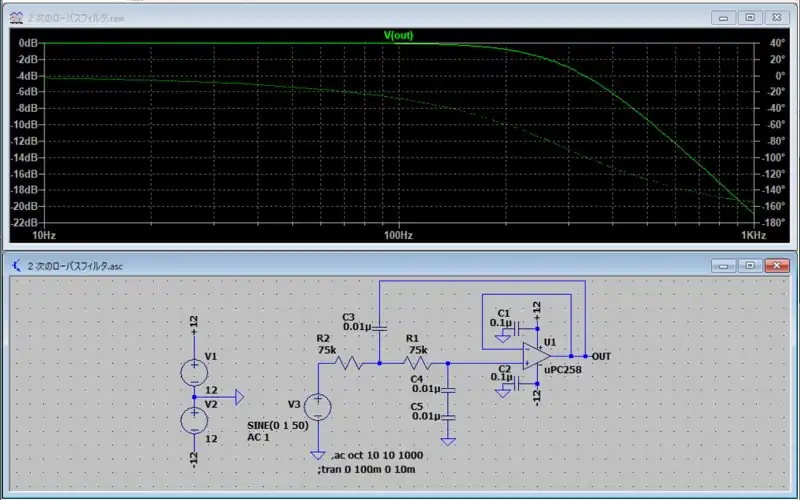

ルネサスエレクトロニクスのUPC258G2をもとにシミュレーションを行っています。また産業用の機器のアナログ回路を対象としており入力電圧の周波数は50Hz(60Hz)をベースにしています。

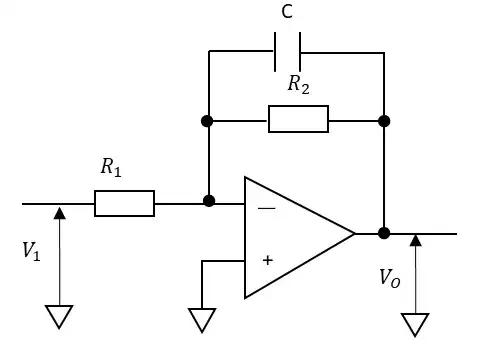

オペアンプを使った2次のLPF(2次のアクティブフィルタ)

2次のLPFの特徴:

- カットオフ周波数fcよりも低周波の信号のみを通過させる

- 少ない部品数で構成が可能

- -40dB/decの減衰特性

用途:高周波成分の除去

ただし、実現可能なカットオフ周波数はオペアンプの周波数帯域の制限を受ける。

商用周波数を扱う電子機器の場合アナログ入力信号の高周波成分はノイズとなるためオペアンプを使用した2次のLPFはもっともよく使用されます。

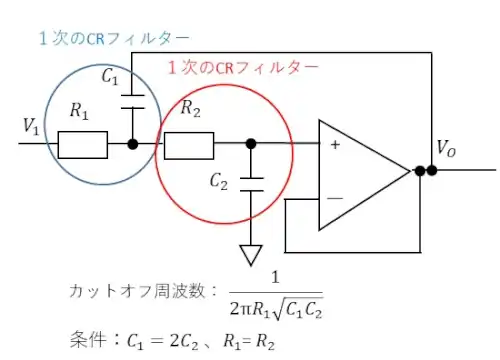

このフィルターはオペアンプとRCで構成していることからアクティブフィルタとなり電圧制御電圧源型(VCVS)の代表的な例です。電圧利得Gは$$|G| = \frac{1}{\sqrt{1+(\frac{f}{f_c})^4}}・・(1)$$となります。カットオフ周波数fcは$$f_C=\frac{1}{2πR_1\sqrt{C_1C_2}}・・(2)$$となります。

C1=2C2、R1=R2になるように選択するとバタワース特性(フィルタの通過域のゲインが平坦)のフィルタになります。

式(2)からカットオフ周波数が300Hzのフィルタを設計してみます。300Hzにしたのは商用周波数が50Hzや60Hzにおいて高調波成分の第5,第6調波程度まで通過させることを目的としたためです。

抵抗値が調整しやすいためコンデンサの値を0.01uFに固定して抵抗を求めています。コンデンサの値を小さくしすぎると抵抗が大きくなるので注意が必要です。$$R=\frac{1}{\sqrt{2}πf_CC}=\frac{1}{1.414×3.14×300×(0.01×10^{-6})}=75×10^3[Ω]$$となります。

マイコンでアナログ入力をAD変換する場合などは2次のLPFによって高周波成分を取り除いた後でソフトでさらに移動平均法などを使用してフィルタリングを行うことがよくあります。

PR:RUNTEQ(ランテック )- マイベスト4年連続1位を獲得した実績を持つWebエンジニア養成プログラミングスクール

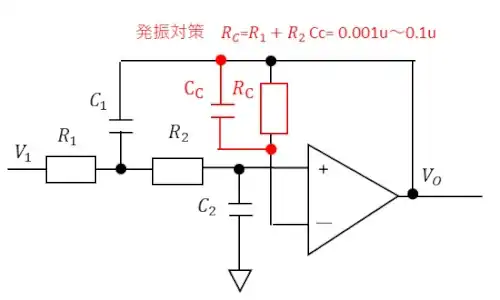

発振対策ついて

オペアンプを選定する際にバッファ接続でも発振せず安定に使用できるかをデータシートで確認する必要があります。発振対策としてRCとCCと追加すると発振を抑えることができます。

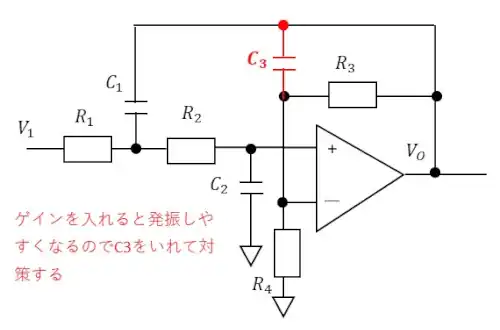

ゲインの持たせ方と注意事項

ゲインを大きくしすぎるとオペアンプが発振してしまうことがあるので注意が必要です。発振防止のためC3の箇所にコンデンサ(0.001u~0.1uF)を挿入すると良いのですが、挿入した分ゲインが若干低下します。

オペアンプが発振するかは、実際に使用してみないと判断は難しいため極力ゲインを持たせないようにしたほうがよさそうです。

PR:わからないを放置せず、あなたにあったスキルを身に着けるコツを教える テックジム 「書けるが先で、理解が後」を体験しよう!

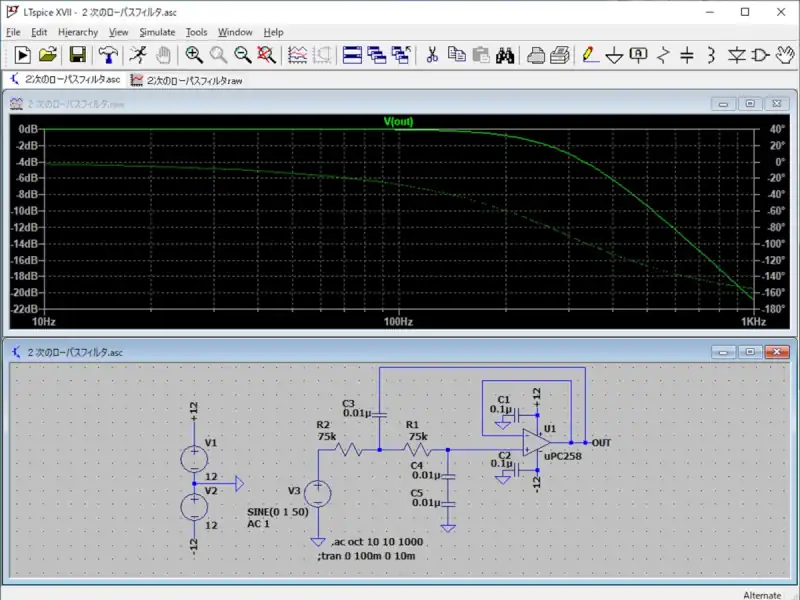

シミュレーション

設計したカットオフ周波数300Hzのフィルタ回路についてシミュレーションしました。結果を見ると300Hz付近で-3dBとなっておりカットオフ周波数が300Hzになっていることが分かります。

C3と同じ容量のコンデンサーのC4とC5を直列に接続することでC3の半分のコンデンサー容量になるようにしています。

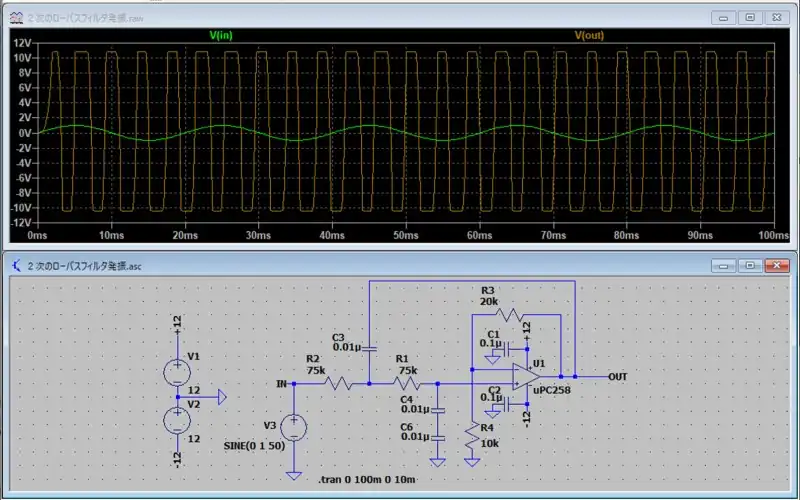

シミュレーション(ゲインを持たせた場合)

抵抗R3とR4を追加することでゲインを持たせた場合についてシミュレーションすると出力電圧が発振していることが分かります。ゲインを持たせた場合は発振しやすくなることがあるので対策としてコンデンサを追加します。

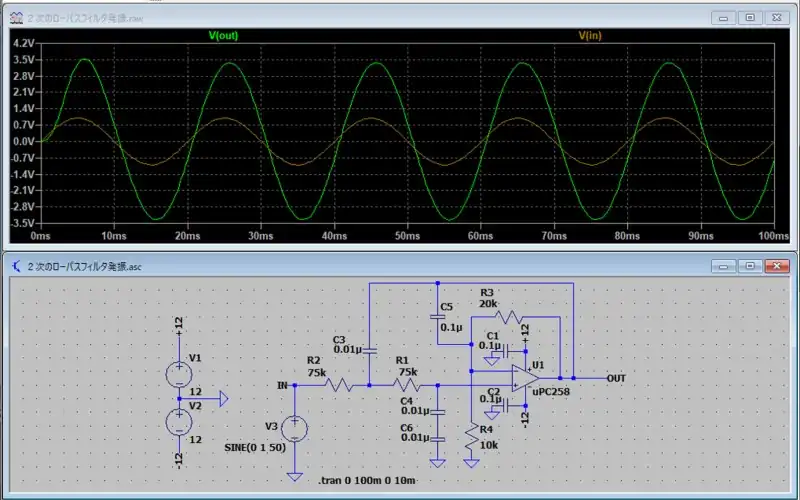

C5のコンデンサを追加することで発振が抑えられていることが分かります。C5は場合にもよりますが、0.001u~0.1uFが使用されることが多いです。

PR:スキマ時間で自己啓発!スマホで学べる人気のオンライン資格講座【スタディング】まずは気になる講座を無料で体験しよう!

アクティブフィルタとパッシブフィルタ

フィルタを構成するためにはコンデンサCやコイルLが必要です。CやLなどの受動素子だけで構成したフィルタをパッシブフィルタといいます。オペアンプとCでフィルタを構成したフィルタをアクティブフィルタといいます。

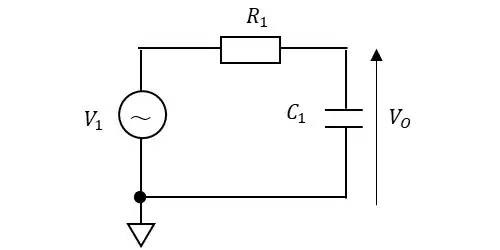

1次のLPF(パッシブフィルタ)

周波数が低い時はコンデンサのインピーダンスが大きくなり出力電圧が高くなります。一方周波数が高くなるにつれてコンデンサのインピーダンスが小さくなるので出力電圧が低くなります。この回路上の特性がLPFとなっています。

回路のゲインを求めると$$|G|=\frac{1}{\sqrt{1+(ωCR)^2}}$$となります。対数をとるとゲインgは$$g=20log|G|=-20log\sqrt{1+(ωCR)^2}$$となります。ここで$$ω=2πf、f_C=\frac{1}{2πCR}$$と置くと$$g=-20log\sqrt{1+(\frac{f}{f_c})^2}$$となります。f=fcとおくと$$g=-20log\sqrt{2}≒-3dB$$となります。

このときのfCはカットオフ周波数(低域遮断周波数)であり、カットオフ周波数はフィルタの特性を決める重要な要素です。RCフィルタとしてカットオフ周波数が300Hzのフィルタを設計します。コンデンサを0.1uFに固定して考えると$$f_C=\frac{1}{2πCR}の関係から R=\frac{1}{2πf_C}$$ $$R=\frac{1}{2×3.14×300×0.1×10^{-6}}=5.3×10^3[Ω]$$になります。E24系列から5.1kΩとなります。

PR:(即戦力のスキルを身に着ける:DMM WEBCAMP 学習コース(はじめてのプログラミングコース))

1次のLPF(アクティブフィルタ)

1次のLPF(アクティブフィルタ)の特徴:

- カットオフ周波数fcよりも低周波の信号のみを通過させる

- 少ない部品数で構成が可能

- -20dB/decの減衰特性

用途:高周波成分の除去

ただし、実現可能なカットオフ周波数はオペアンプの周波数帯域の制限を受ける

アクティブフィルタとして最も簡単に構成できるLPFは1次のフィルターです。これは反転増幅回路を使用するものです。ゲインは反転増幅回路の考え方と同様に考えると$$G=-\frac{R_2}{R_1}\frac{1}{1+jωCR}$$となります。R1=R2として絶対値をとると$$|G|=\frac{1}{\sqrt{1+(2πfCR)^2}}$$となり$$f_C=\frac{1}{2πCR}$$と置くと$$|G|=\frac{1}{\sqrt{1+(\frac{f}{f_C})^2}}$$となります。カットオフ周波数が300Hzのフィルタを設計します。コンデンサを0.1uFに固定して考えたとするとパッシブフィルタの時と同様となりR=5.1kΩとなりますが、ゲインを設けることができるのが特徴です。

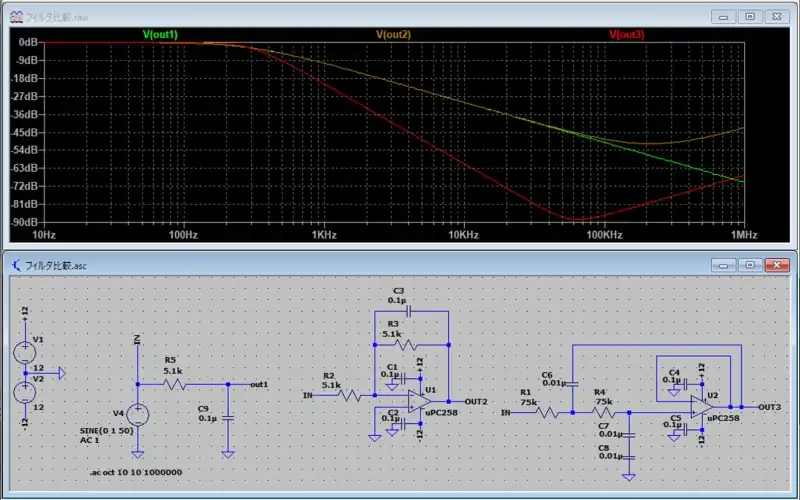

フィルターの比較

これまで紹介してきたフィルタについて周波数特性を比較してみます。パッシブフィルタとアクティブフィルタの減衰特性について見てみます。パッシブフィルタとして簡単なRC回路における有効性についてもシミュレーションで確認してみます。

設計したフィルタの周波数特性の比較

3種のフィルタの比較を行います。カットオフ周波数は300Hzとします。

out1:1次のパッシブフィルタ(LPF)

out2:1次のアクティブフィルタ(LPF)

out3:2次のアクティブフィルタ(LPF)

3種のフィルタはカットオフ周波数の300Hz付近で減衰特性が見られます。out1とout2はほとんど同じ減衰特性となっています。

2次のLPFは減衰特性が1次のLPFよりも急峻であり-40dB/decになっています。これは1kHz時に-20dBになっており10kHz時に-60dBになっていることから分かります。

アクティブフィルタはオペアンプの周波数帯域の影響により100kHz付近で減衰特性を示さなくなっています。一方パッシブフィルタは緩やかですが減衰特性を維持しています。

2次のLPFでも十分でマイコンに取り込んだ際にアナログデータに対して移動平均などのフィルタリングを行うことで問題なく計測できます。パワーエレクトロニクス関係の規格で基本派成分に加えて第2から第7調波程度まで検出して制御を行う必要がありますが、2次のLPFのRCの乗数を変更するだけで対応できます。

PR:スキマ時間で自己啓発!スマホで学べる人気のオンライン資格講座【スタディング】まずは気になる講座を無料で体験しよう!

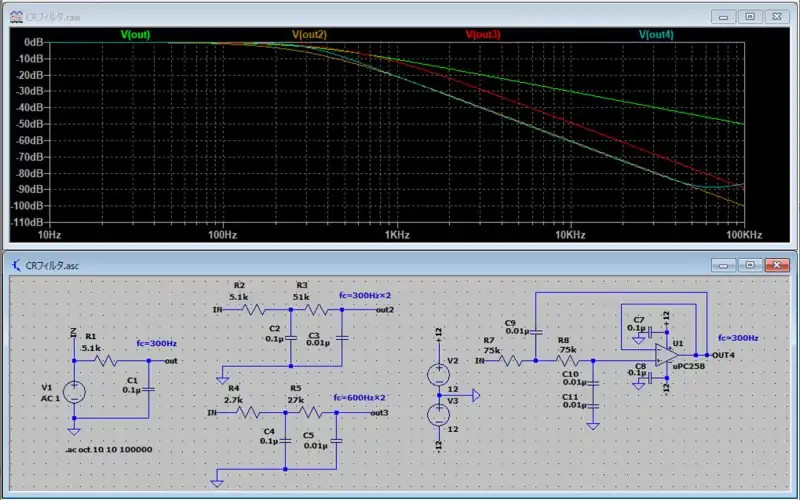

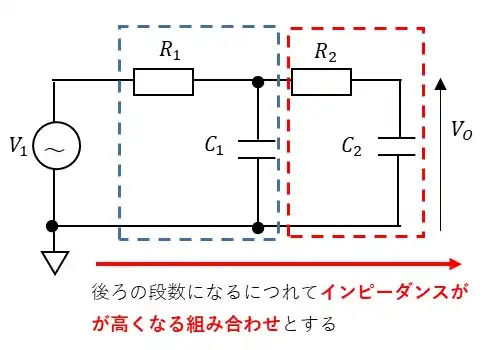

パッシブフィルタの多段接続

パッシブフィルタによるRCフィルタを後段に追加する場合は追加する組み合わせのRCの乗数はインピーダンスが下位の段数の組み合わせよりも高くなるように組み合わせる必要があります。同特性やインピーダンスが低い段数を増やしたとしても効果が得られにくくなります。

カットオフ周波数を保とうとするとカットオフ周波数が異なるフィルタを組み合わせて必要な周波数に調整することになります。カットオフ周波数の調整が難しいのが欠点でもあります。シミュレーションでフィルタの効果を見てみます。

4種のフィルタの比較を行います。カットオフ周波数は300Hzとします。

out1:1次のパッシブフィルタ(LPF)

out2:2次のパッシブフィルタ(LPF) カットオフ周波数300Hzのフィルタを2段接続

out3:2次のパッシブフィルタ(LPF)カットオフ周波数600Hzのフィルタを2段接続

out4:2次のアクティブフィルタ(LPF)

out1が減衰特性が最も緩やかで-20dB/decになっています。out2はカットオフ周波数が300Hzになる組み合わせを後段のインピーダンスがおおきくなるように接続した2次のLPFです。

out2はアクティブフィルタによる2次のLPFによるout4と同じように減衰特性が2次のフィルタなので-40dB/decになっていますが、平坦な部分がout1よりも早めに減衰を始めておりカットオフ周波数が300Hzよりも低域側(200Hz付近)に遷移しています。

out3は多段接続したときにカットオフ周波数が300Hzになるようにカットオフ周波数が600Hzのフィルタを接続したものになります。全体のカットオフ周波数が300Hz付近になり、2次のフィルタの特性として-40dB/decとなっていますが減衰特性が高域側に遷移しています。

アクティブフィルタを使用するメリットとデメリット:

- カットオフ周波数の調整が簡単で急峻な減衰特性となる

- オペアンプの周波数帯域に依存する

パッシブフィルタを使用するメリットとデメリット:

- オペアンプよりも大きな電圧に対応できる

- カットオフ周波数の調整が難しい

双方のメリットデメリットを考慮したうえで適切なフィルタを構成することが大切です。

関連リンク

オペアンプはアナログ入力回路において主役と言っていいほど使用されるため資格試験においてもその特徴を問う問題が出題されます。下記リンクではオペアンプの基本特性と基本回路や私が経験してきたオペアンプの応用回路に関するリンクをまとめています。興味があればご覧ください。

広告

マイベスト4年連続1位を獲得した実績を持つ実践型のプログラミングスクール

最後まで、読んでいただきありがとうございました。

アナログ回路の設計の経験上最近のオペアンプはバッファとして使用しても発振にくくなっており発振対策が不要な場合が多いと感じています。出力に大容量のコンデンサなどを実装しない限り発振する可能性は低いと思います。